お気軽にお問合せください

(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます)

ダイエットの革命『アルギニンダイエット』!

『アルギニンの摂取によって、2ヶ月間で体重が8.3kg (8.9%)減少しました。アルギニンはGLP-1(痩せホルモン)を増やし、摂取エネルギーや脂肪摂取量を30~40%抑制しました』(2023/6/28更新)

まとめ

・アルギニンは脂肪を減少させ、抗肥満効果を示します。

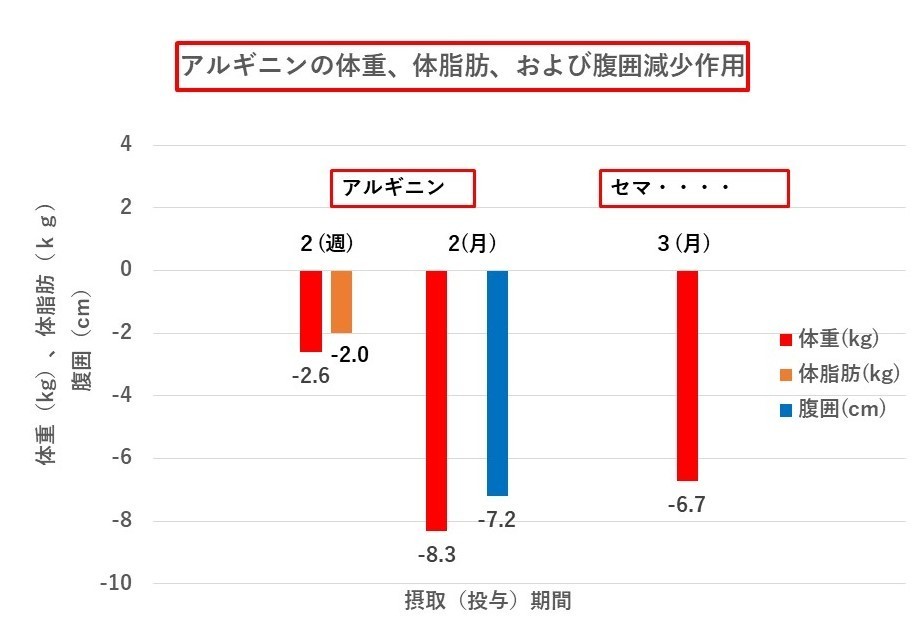

・アルギニンの摂取によって、2ヶ月間で体重が8.3kg(8.9%)減少しました(下図参照)。また、お腹周り(腹囲)が7.2cm減少しました(下図参照)。アルギニンの摂取によって、血中のGLP-1(痩せホルモン)とPYY(痩せホルモン)が増加しました。また、アルギニンは、摂取エネルギー量を約30%抑制し、特に脂肪摂取量を約40%抑制しました。一方、副作用(健康障害)は報告されませんでした。このアルギニンの体重減少作用は、現在抗肥満薬の中で最強と考えられているセマグルチド(商品名:ウゴービ)(GLP-1受容体作動薬)より強いと考えられることから、アルギニンは現在最強の抗肥満成分と考えられます。

・アルギニンによる体重の減少分はほとんどが脂肪で、他の部分(筋肉など)の減少はほとんどありませんでした。このことから、アルギニンによって痩せても、その後のリバウンドやプロポーションの崩れの心配は少ないと考えられます。

・アルギニンには、他の体の成分(タンパク質など)より、脂肪を優先的に消費するようにする働きがあるものと考えられました(より強力な抗肥満効果が期待できます)。

・アルギニンは、摂取し続けることで、脂肪を強力に減少させ続けることが期待できます。

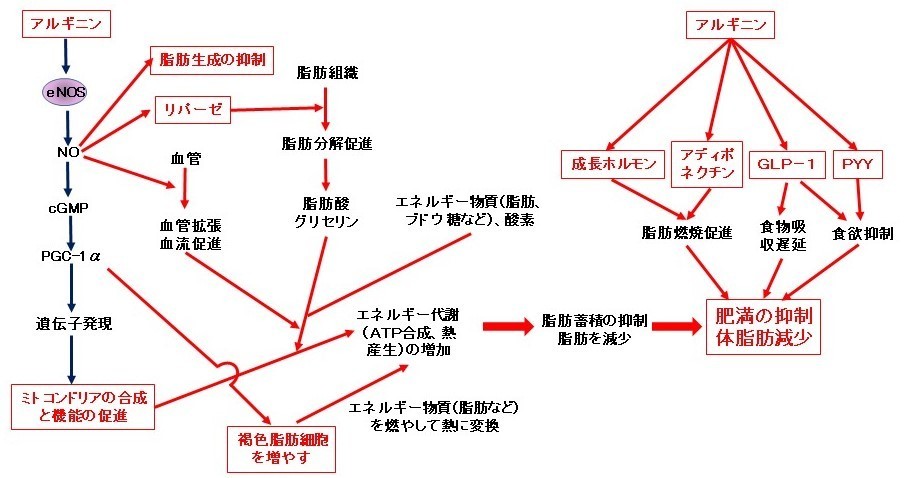

・アルギニン(NO)はミトコンドリアを活性化したり、褐色脂肪組織を増やして(新しいメカニズム)、エネルギー消費のプロセスを促進することで、エネルギーの消費を増やし、脂肪を減少させて抗肥満効果を示すと考えられます(下図を参照ください)。

・アルギニンのこれらの働きには、一酸化窒素(NO)、成長ホルモン、アディポネクチン、GLP-1、PYYなどのホルモンが関係していることが考えられています(下図を参照ください)。

・アルギニンはダイエット時に起こり易い肌荒れ、疲れやすい、何もやる気が起こらない、骨が弱くなる(骨粗しょう症の危険)などの健康障害を防ぐことが期待されます。

・このような画期的な働きをするダイエット成分はアルギニンが初めてと考えられます。

・アルギニンは、太り過ぎでお悩みの方におすすめします。アルギニンはアミノ酸で、体に必要な体の成分のため、安全性に問題はないと考えられ、安心して摂取できます。実際数多くの臨床試験でアルギニンによると考えられる副作用はほとんどありませんでした。

【アルギニンの強力な抗肥満効果】(下図)

●Montiらは、アルギニンが肥満傾向~肥満した人の体重や体脂肪を減らし肥満を改善することを示しました( Metabolism, 62, 255 (2013))

肥満傾向~肥満した被験者(15人(男8名、女7名)。平均年齢63歳)に6.6gのアルギニンまたはプラセボを2週間摂取させました(ランダム化プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験)。試験期間中これらの被験者には副作用は報告されませんでした。

その結果、アルギニンの摂取によって体重は2.6kg減少し、体脂肪量は2.0kg減少しました(下図参照)。この結果はプラセボ(体重は1.4kg減少、体脂肪は0.70kg減少)に比べ、明らかに(統計的に有意に)減少し、肥満が改善されました。一方、除脂肪体重(筋肉など脂肪以外の部分)には変化はありませんでした。

これらの結果は、アルギニンが、経口摂取によって、体重と体脂肪を減少させるが、除脂肪体重には影響しないことを示しています。

●Dashtabiらは、アルギニンが肥満した人の体重や腹囲(お腹周り)を減らし肥満を改善することを示しました( Res Cardiovasc Med, 5, e29419 (2016))

その結果、アルギニンの摂取によって体重は8.3kg減少し、腹囲は7.2cm減少しました(下図参照)。この結果はプラセボ(体重は0.2kg減少、腹囲は0.3cm減少)に比べ、明らかに(統計的に有意に)減少し、肥満が改善されました。

これらの結果は、アルギニンが、経口摂取によって、体重と腹囲を減少させることを示しています。

●Aminらは、健常人において、アルギニンが摂食抑制ホルモンであるGLP-1とPYYを増やすことを示しました(Obesity, 26: 1721-1726, 2018)

以上のことから、アルギニンは、食後のGLP-1とPYYの分泌を促進し、摂食量(特に脂肪の)を抑制することが期待できます。

※:GLP1は主に下部小腸に存在するL細胞というところから分泌されるホルモン(ペプチド)です。GLP-1は、胃から腸に食べ物が移行するのを遅くして食べ物が吸収されるのを遅くする作用と、食欲を抑えることで肥満を抑えます。

※※:PYYは主に下部腸管と直腸のL細胞から分泌される食欲を抑えるホルモン(ペプチド)です。肥満者ではPYYの血中濃度や食後の分泌増加が少なく、これが肥満者の食べ過ぎに関係していると考えられています〔つまり、PYYは食欲を調節(抑制)して食べ過ぎを防いでいると考えられます。そのため、PYYの分泌が少ない肥満者では食欲の調節(抑制)が効かず、食べ過ぎることで肥満になると考えられます〕。PYYを人に注射しますと、食事の摂取量が約30%抑制されることが示されています(日内会誌 100:928~933. 2011)。

●最近(2023年3月27日)、GLP-1受容体作動薬セマグルチド(商品名:ウゴービ)(ノボノルディスクファーマ株式会社)が、厚生労働省によって肥満症の治療薬として承認されました。GLP-1受容体作動薬とは、GLP-1と同じ働きをする薬剤のことで、胃からの食物の排出を遅らせることで満腹感を誘発したり食欲を抑制することで体重を減少させ肥満を改善します。セマグルチドの体重減少作用はかなり強力で、これまでの肥満治療薬の中で最強ではないかといわれています(Ghusnら,JAMA Network Open, 5, e2231982 (2022))。セマグルチドは、肥満傾向または肥満の被験者に皮下投与したとき、3ヶ月間で体重が6.7kg(5.9%)減少しました(下図参照)。しかしながら、副作用が50%近く出現しました(6か月間投与で)。なお、日本ではセマグルチドは肥満症の人にしか使えません(処方箋がいります)。一般の人には自由診療で販売してくれますが値段がべらぼうに高いです。

一方、アルギニンは、経口摂取で、2ヶ月間で体重が8.3kg(8.9%)減少しました(下図参照)。しかも副作用はほとんど報告されませんでした。値段も安いです。

このように、アルギニンは、肥満治療薬のなかで最も強いと考えられているセマグルチドより強い体重減少作用を示すと考えられます。しかも経口摂取ができ、健康障害もほとんどないと考えられます。このようにアルギニンの体重減少作用が強いのは、GLP-1作用を示すとともに、下図(図.アルギニンの抗肥満作用のメカニズム)に示したような様々な作用を併せ持つためと考えられます。

【図の説明】

アルギニンからeNOSの働きで生成したNOは、cGMPの合成を促進し、次いでPGC-1αを活性化し、ミトコンドリアの合成と機能を高めます。NOはリパーゼの活性を高めて脂肪の分解を促進します。NOは血管に働いて血管を拡張し、血流を促進して、細胞やミトコンドリアにエネルギー物質(脂肪酸、ブドウ糖など)や酸素を供給しやすくします。これによってブドウ糖や脂肪酸などを酸化してエネルギー(ATP)に変える能力を高めます。加えて、NOは褐色脂肪細胞を増やしてその活性を高めます。褐色脂肪組織ではエネルギー物質は酸化され熱に変換されます。一方、NOは脂肪生成を抑制します。NOはこれらのメカニズムにより強力に脂肪の蓄積を抑えたり脂肪を減少させたりすることで、肥満を抑制したり体脂肪を減らすと考えられます。(文献1、2の図を改変)

一方、アルギニンは成長ホルモンの分泌を促進し、脂肪から脂肪酸への分解を促進し脂肪が燃えやすくします。加えて、成長ホルモンは筋肉での燃焼効率を高めます。このように成長ホルモンを出すことによって減量はより促進されます。また、アルギニンはアディポネクチンを増やします。アディポネクチンは脂肪細胞から分泌されるホルモン(善玉ホルモン)で、筋肉や肝臓の細胞が脂肪を燃焼するのを助けます。アルギニンはGLP-1(*注)およびPYYの分泌を促進します。GLPー1およびPYYは主に下部消化管のL細胞というところから分泌されるホルモン(ペプチド)です。GLP-1は、胃から腸に食べ物が移行するのを遅くして食べ物が吸収されるのを遅くする作用を示し、GLPー1およびPYYは食欲を抑える作用があり、これらの作用によって体重を減少させます。

このように、アルギニンは、画期的な抗肥満成分であると考えられます。

*注:

2023年3月27日、GLP-1受容体作動薬(セマグルチド)(商品名:ウゴービ)(ノボノルディスクファーマ株式会社)が、厚生労働省によって肥満症の治療薬として承認されました。GLP-1受容体作動薬とは、GLP-1と同じ働きをする薬剤のことで、胃からの食物の排出を遅らせることで満腹感を誘発したり食欲を抑制することで体重を減少させ肥満を改善します。セマグルチドの体重減少作用はかなり強力でこれまでの肥満治療薬の中で最強ではないかといわれています(Ghusnら,JAMA Network Open, 5, e2231982 (2022))。セマグルチドは、過体重または肥満の被験者に皮下投与したとき、3ヶ月間で体重が6.7kg(5.9%)減少しました(上図参照)。しかしながら、副作用が50%近く出現しました(6か月間投与で)。

一方、アルギニンは、経口摂取で、2ヶ月間で体重が8.3kg(8.9%)減少しました(上図参照)。しかも副作用はほとんど報告されませんでした(文献5)

このように、アルギニンは、肥満治療薬のなかで最も強いと考えられているセマグルチドより強い体重減少作用を示すと考えられます。しかも経口摂取ができ、健康障害もほとんどないと考えられます。アルギニンの体重減少作用が強いのは、GLP-1作用を示すとともに、上図に示したような様々な作用を併せ持つためと考えられます。

(文献、資料)

1."Defective mitochondrial biogenesis. A hallmark of the high cardiovascular risk in the metabolic syndrome?" Circ. Res., 100, 795 (2007).

2."Nitric oxide and energy metabolism in mammals" BioFactors, 39, 383 (2013).

1)現在最強の痩身法によってどのくらい痩せることができるでしょうか?

なぜ肥るかの理由は簡単です。肥るのは摂取カロリーが消費カロリーよりも多いからです(つまり食べ過ぎです)。使い切れなかった余ったカロリー(エネルギー)が脂肪として蓄えられます。

それでは摂取カロリーをゼロにすればどのくらい痩せるのでしょうか。ある断食道場の情報によりますと断食1週間(水しか飲まない)で体重の10~12%だそうです。体重が60kgの人で6~7kgくらいですね。

また、最近(2023年3月27日)、GLP-1受容体作動薬セマグルチド(ノボノルディスクファーマ株式会社)が、厚生労働省によって肥満症の治療薬として承認されました(GLP-1受容体作動薬とは、GLP-1と同じ働きをする薬剤のことで、胃からの食物の排出を遅らせることで満腹感を誘発したり食欲を抑制することで体重を減少させ肥満を改善します)。セマグルチドは、肥満気味または肥満の被験者に皮下投与したとき、3ヶ月間で体重が6.7kg(5.9%)減少しました(セマグルチドの体重減少作用はかなり強力でこれまでの肥満治療薬の中で最強ではないかといわれています)。しかしながら、副作用が50%近く出現しました(6か月間投与で)。

このように、絶食によってカロリーを全く摂らないというのは最強の痩身法といえるかもしれませんが、普通の人がそうそうやれるものではありません。また、薬で痩せようと思っても厳しい制限があり、医師の処方箋が必要です。

普通の健康な人が無理せず簡単にやれる”減量(肥満改善)の王道”はやはり『カロリー制限(ダイエット)』と『運動』しかありません。しかし、これもやみくもにやっては徒労に終わることになりかねません。これにも科学の知識がいります。まず、自分の1日の基礎代謝量がどのくらいかを考えます。おおよその目安は、成人男性で1,400~1,500kcal程度、成人女性で1,100kcal程度です。基礎代謝量とは、適正室温(約25℃)の部屋で、早朝空腹時に、安静覚醒状態で、仰臥時(あおむけに寝ている状態)に測定した代謝量で、生きるために最低必要なエネルギーの量です。そのため体を動かしたり運動したりするとこれより多くのエネルギーが要ります。例えば、座っていると基礎代謝量の1.2~1.4倍、立っていると1.6倍、歩いていると2.4倍、ジョッギング程度で約5倍、100m競争になりますと約200倍のエネルギーが必要になります。なお、基礎代謝量は、体重によって変化しますが、総体重よりも除脂肪体重(脂肪を除いた筋肉や骨などの重さ)と強い相関があります。そのため、体重が同じでも体脂肪が多い人では少ない人に比べ基礎代謝量は低くなります。逆に、体重に占める筋肉の量が多いほど基礎代謝量が大きくなるということになります。〔参考文献:生理学(真島英信著)、生化学辞典(東京化学同人)、「日本人の食事摂取基準」(2010年版)(厚生労働省)など〕。

減量の際の目安となる摂取エネルギーは通常基礎代謝量です。つまり、成人男性で1,400~1,500kcal程度、成人女性で1,100kcal程度を1日の摂取カロリーの目安とします(これは糖尿病食によって簡単に達成できます。自分で作るのが面倒な人はレトルト食品がありますのでそれを利用してください)。つまり、この摂取カロリーだと、体を動かせば動かすほど体は摂取したエネルギー(基礎代謝量)では足りず、貯蔵してある脂肪やグリコーゲンやタンパク質を分解してエネルギー源にしなければならないからです(つまり痩せることになります)。脂肪は脂肪酸に、グリコーゲンはブドウ糖に、タンパク質はアミノ酸に分解されエネルギー源として使われます。

通常、あまり運動をしない人の1日のエネルギー必要量(成人では総エネルギー消費量に等しい)は2,100~2,600kcal程度(成人男子)または1,600~2,000kcal程度(成人女子)(あまり運動しなくても個人によって身体活動レベルに大きな差があるため、エネルギー必要量にも比較的大きな差があります)、適度な運動(1日1時間程度のジョッキングに相当)をする人の場合は2,800~3,000kcal程度(成人男子)または2,200~2,300kcal程度(成人女子)ですので、通常のカロリー制限(成人男性で1,400~1,500kcal程度、成人女性で1,100kcal程度)の場合、運動をあまりしない人で600~1,200kcal程度(成人男性)または500~900kcal程度(成人女性)、適度な運動をする人で1,300~1、600kcal程度(成人男性)または1,100~1,200kcal程度(成人女性)がエネルギー不足になり、この分が痩せるということになります。〔参考文献:「日本人の食事摂取基準」(2010年版)(厚生労働省)など〕。

脂肪1gで9kcal、糖質1gで4kcal、タンパク質1gで4kcalのエネルギーを生成するので、通常、不足分をこれらの成分の消費で補うことになります。例えば、脂肪とタンパク質+糖質が2分の1ずつエネルギー供給源となったとき、100kcalのエネルギーを供給するのに脂肪が5.6g、タンパク質+糖質が12.5g必要となります。合計18.1g痩せることになります(実際には体の中では脂肪やタンパク質や糖質を取り巻いている成分がありますのでこれらも同時に減りますのでもう少し体重は減少することになります)。

このように、通常のカロリー制限(ダイエット)(成人男性で1日1,400~1,500kcal程度、成人女性で1,100kcal程度)の場合、運動をあまりしない人で1日の減量の目安は110~220g程度(成人男性)または90~160g程度(成人女性)、適度な運動をする人で240~290g程度(成人男性)または200~220g程度(成人女性)となります。つまり、しっかりカロリー制限(ダイエット)(1日の摂取カロリーを基礎代謝量にする)と運動(1時間程度のジョッギングをする)をすれば1ヶ月6~9kgの減量も可能です。また、運動をあまりしない人(運動が嫌いな人や運動する時間がない人など)でも、カロリー制限だけで1ヶ月3~7kg程度の減量が可能です。(但し、以上の計算値は理論値です)

しかし、ダイエット(カロリー制限)には様々な問題点があります。それはダイエット時の筋肉の減少と健康障害です。以下それについて説明します。

カロリー制限(ダイエット)には以下のような様々な問題点があります。

・筋肉の減少

カロリー制限(ダイエット)によって減量を行うと、最初は順調に減量していきますがあるところまで来るとあまり減量しなくなります(停滞期)。この原因は、体が基礎代謝量を下げたり、食べ物の吸収率を上げたりして摂取カロリーの不足を補おうとするからです。基礎代謝量が減る大きな原因に筋肉量の減少があります。これは、タンパク質がエネルギー消費に使われた結果です。エネルギー消費は筋肉において最も多いため、筋肉が減少するとエネルギー消費も減少するからです。筋肉の減少はリバウンド後の太りやすい体の原因ともなります。これは、摂取カロリーを元に戻したとき、減少した筋肉の代わりに脂肪が蓄積されることによって起こります。これによってさらに痩せにくい体になってしまいます。また、筋肉が減少することで筋力が低下したり(体力の低下や疲れやすい体などの原因になります)、スタイルが悪化(メリハリのない体つき。女性では女性らしい曲線美が損なわれる)したりします。特に、運動をしないでカロリー制限だけで痩せようとした場合、筋肉の減少量が大きくなります。

この停滞期、リバウンド後の痩せにくい体、筋力の低下、スタイルの悪化などを防ぐには、ダイエット時にいかに筋肉量を維持するかにあります。それには、タンパク質中心のダイエット食にするとともに、運動して筋肉の減少ができるだけ少なくなるようにします(ダイエット時に運動も行うことをお勧めする理由は、カロリー消費を増やすためだけではなく、筋肉の減少をできるだけ少なくするためです)。しかし、これだけでは筋肉の減少を十分に防ぐことはできません。つまり、通常のダイエットではどんなに工夫しても筋肉の減少を防ぐことは困難です。

・不健康になる

ダイエットしている時には、肌荒れ、疲れやすい、何もやる気が起こらない、骨が弱くなる(骨粗しょう症の危険)などの健康障害を起こしやすくなります。これはダイエットによる筋肉量の減少、栄養の偏り、栄養不足などによって肌の異常、免疫力の低下、体力の低下、骨密度の減少などが起こるためです。

4)理想的なダイエット法

理想的なダイエットとは、筋肉の減少がなく、脂肪だけが減少することです。加えて、健康的に痩せることができ、肌荒れ、疲れやすい、何もやる気が起こらない、骨が弱くなる(骨粗しょう症の危険)などの健康障害を起こさないことです。

(ご参考)脂肪のみがエネルギー源として使われた場合の減量の程度(理論値)

通常のダイエットではどんなに工夫しても減量の際のエネルギー源としては脂肪だけでなく、筋肉やグリコーゲンが使われ、様々な問題を引き起こしますが、もし、脂肪だけがエネルギー源として使われるような画期的な方法が見つかったときは(これまでこのような方法はなかったと考えられます)、これらのダイエットの問題点は一挙に解決することになります。それでは脂肪だけがエネルギー源として使われると仮定した場合の体脂肪の減少の程度について理論的に計算してみます。

脂肪1gで9kcalのエネルギーを生成しますので、100kcalのエネルギーを全て脂肪でまかなうとすると、脂肪が11.1g必要となります(実際には体の中では脂肪を取り巻いている成分がありますのでこれらも同時に減りますのでもう少し体重は減少することになります)。

つまり、通常のカロリー制限(ダイエット)(成人男性で1日1,400~1,500kcal程度、成人女性で1,100kcal程度)では、運動をあまりしない人で1日の体脂肪の減少量の目安は70~130g程度(成人男性)または60~100g程度(成人女性)、適度な運動をする人で140~180g程度(成人男性)または120~130g程度(成人女性)となります。つまり、しっかりカロリー制限(ダイエット)(1日の摂取カロリーを基礎代謝量にする)と運動(1時間程度のジョッギングをする)をする人で1ヶ月4~5kg程度の体脂肪量の減少となります(半年では24~30kg程度の体脂肪減少量となります)。また、運動をあまりしない人(運動が嫌いな人や運動する時間がない人など)では、カロリー制限(1日の摂取カロリーを基礎代謝量にする)だけで、1ヶ月2~4kg程度の体脂肪減少量となります(半年では12~24kg程度の体脂肪減少量となります)。(但し、以上の計算値は理論値です)

2.肥満や体重増加で悩んでいる人に朗報:ダイエットの革命『アルギニンダイエット』

1)ダイエットの問題点を解決し、肥満を改善する画期的抗肥満成分『アルギニン』(2ヶ月で体重が8.3kg、お腹周りが7.2cm減ります)

アルギニンは、肥満や肥満気味な方が摂取したとき、筋肉を減らさないで脂肪のみを減らし、肥満を強力に改善する画期的な働きがあることが明らかになりました。これによってダイエットによるリバウンドやスタイルの悪化の心配が少なくなります。また、アルギニンはダイエット時に起こり易い肌荒れ、疲れやすい、何もやる気が起こらない、骨が弱くなる(骨粗しょう症の危険)などの健康障害を防ぐことが期待されます。このような画期的な働きをするダイエット成分はアルギニンが初めてと考えられます。

以下、アルギニンの画期的な抗肥満作用を証明するために、臨床データを例示します。

●ダイエットや運動と一緒にアルギニンを摂取したときの抗肥満効果(文献3)Lucottiらは)

肥満した人(16人:女性12人、男性4人)を対象とした臨床試験で、ダイエット(1日1,000kcal)と運動(1日1時間半の運動を週に5日)に加えアルギニン(1日8.3g摂取)を一緒に摂ったところ、3週間で体脂肪が3kg減少しましたが、筋肉の減少はほとんどありませんでした。また、ウェスト(ウエスト周囲径)は8.3cm減少しました。一方、ダイエットと運動だけの場合(肥満した人17人:女性13人、男性4人)、体脂肪は2.1kg減少しましたが、体脂肪以外の部分(主に筋肉)も1.7kg減少しました。また、ウェスト(ウエスト周囲径)は3.2cmしか減少しませんでした。

〔この臨床試験では、アルギニンをダイエット+運動時に一緒に摂取することで脂肪以外の部分(主に筋肉)はほとんど減少せず、体脂肪のみが減少しましたが、その減少量(3週間で-3kg)は上記〔(ご参考)脂肪のみがエネルギー源として使われた場合の減量の程度(理論値)〕の方法で計算した理論値(3週間で-3kg程度)とほぼ一致しましたので、上記の理論値の正しさが証明されたことになります〕

このようにダイエットと運動だけで痩せようとした場合、脂肪だけでなく脂肪以外の部分(主に筋肉)も減少し、リバウンドが起こり易くなったりスタイルが悪くなったり、さらに筋力が低下して体力が低下しますが、この時アルギニンを一緒に摂取することで筋肉の減少がほとんど無くなり、脂肪だけがほぼ特異的に減少するようになり、これらの問題が解決できることになります。また、アルギニンの摂取によって、ダイエットと運動だけの場合に比べ、脂肪の減少量はさらに大きくなり(肥満改善効果がさらにが高くなる)、ウェスト周りもより細くなりスタイルが良くなるという、特に女性にとって嬉しい効果もあります。

また、ダイエット時にはリバウンドの問題やスタイルの悪化だけでなく、肌荒れ、疲れやすい、何もやる気が起こらない、骨が弱くなる(骨粗しょう症の危険)など健康障害を起こしやすくなります。これはダイエットによる筋肉量の減少、栄養の偏り、栄養不足などによって肌の異常、免疫力の低下、体力の低下、骨密度の減少などが起こることで生じますが、アルギニンはこれらを防ぐことができます。アルギニンは、筋肉量を維持し、肌荒れを防ぎ、免疫力を高め、骨を強くしてこれらの問題を防ぎます(アルギニンのこれらの働きについては詳しくは 『アルギニンで若返る!』をご覧下さい)。

●アルギニンのみを摂取したときの抗肥満効果(文献4)Montiらは、文献5)Dashtabiらは)

では、特別なダイエットや運動を行わずに、アルギンのみを摂取したとき、どのくらい抗肥満作用があるのでしょうか。

肥満気味な人や肥満した人にアルギニン(1日6.6g)を摂取させますと、2週間で2.6kgの体重減少と2.0kgの脂肪減少が見られました。一方、除脂肪体重(脂肪を除いた筋肉や骨などの重さ)は減少させませんでした(文献4)Montiらは)。

また、肥満した人にアルギニン(1日6g)を2ヶ月間摂取させますと8.3kgの体重減少と7.2cmの腹囲の減少が見られました(文献5)Dashtabiらは)。

つまりアルギニンを摂取することで、特別なダイエットや運動をしなくても、これと同程度の肥満改善作用(1ヶ月4~5kg程度の体重や体脂肪量の減少)が期待できることが分かりました。

●アルギニンの抗肥満作用のメカニズム

このようなアルギニンによる脂肪特異的減少効果(体重減少効果)や健康障害予防効果には、一酸化窒素(※1)、成長ホルモン(※2)、アディポネクチン(※3)、あるいは最近痩せるホルモンとして注目されているGLP-1(※4)、PYY(※5)などの働きが関係していることが考えられています。例えば、アルギニンの強力な脂肪減少効果や体重減少効果は主に一酸化窒素、成長ホルモン、アディポネクチン、GLP-1、PYYの働きが、筋肉保持効果は成長ホルモンの働きが、健康障害予防効果は主に一酸化窒素および成長ホルモンの働きが関係しているものと考えられます(「図.アルギニンの抗肥満作用のメカニズム」参照)。

すなわち、アルギニンは、一酸化窒素、成長ホルモン、アディポネクチン、GLP-1、PYYなどの痩せるホルモンの相乗効果によって体脂肪を強力に減少させ体重を減少させるものと考えられます。

※1 一酸化窒素:アルギニンは、褐色脂肪組織を増やします。アルギニンは、体内で一酸化窒素になり、白色脂肪細胞を褐色脂肪細胞に変化させる可能性が示されています。また、アルギニンは、脂肪組織での脂肪やブドウ糖の酸化(燃焼)に関係するさまざまな遺伝子の発現を高めます。これらの結果、アルギニンはエネルギーの消費を促進し、脂肪蓄積を減らし肥満を改善するものと考えられます。

※2 成長ホルモン:成長ホルモンは脳の下垂体にありますが、アルギニンはその分泌を促進し、減量を効率的にするために働きます。成長ホルモンは減量中の筋肉の減少を防いで基礎代謝量の減少を防ぎます。また、脂肪から脂肪酸への分解を促進し脂肪が燃えやすくします。加えて、成長ホルモンは筋肉での燃焼効率を高めます。このように成長ホルモンを出すことによって減量はより促進されます。アルギニンは体に必要なアミノ酸の一つですが、成長ホルモンを最も確実にそして強力に出す成分として病院でも使われているものです。そして、アミノ酸ですので安全性が高いです。成長ホルモンについてもっと知りたい方はこちらをご覧下さい→「アルギニンは成長ホルモンを強力に増やします!」。

※3 アディポネクチン:アディポネクチンは脂肪細胞から分泌されるホルモン(善玉ホルモン)で、筋肉や肝臓の細胞が脂肪を燃焼するのを助け、肥満、糖尿病、動脈硬化などを防ぎ、メタボリックシンドロームを抑える働きがあるといわれています。ところが肥満、特に腹部肥満の人でアディポネクチンが減少し、これが肥満(腹部肥満)によるメタボリックシンドロームの大きな原因の一つであることが示されてきています。そのためこれを増やすことで肥満やメタボリックシンドロームの改善が期待できます。

※4 GLP-1:GLP1は主に下部小腸に存在するL細胞というところから分泌されるホルモン(ペプチド)です。GLP-1は、胃から腸に食べ物が移行するのを遅くして食べ物が吸収されるのを遅くする作用と、食欲を抑える作用があり、これらの作用によって肥満を抑え、体重を減少させます。

※5 PYY:PYYは主に下部腸管と直腸のL細胞から分泌される食欲を抑えるホルモン(ペプチド)です。肥満者ではPYYの血中濃度や食後の分泌増加が少なく、これが肥満者の食べ過ぎに関係していると考えられています。

【注】

①成長ホルモンの痩せる働き

成長ホルモンは、筋肉増強作用、脂肪分解作用、食欲抑制作用などの働きを示します。成長ホルモンで筋肉を増やすと、エネルギーを消費しやすくなり、肥りにくい体質になります。脂肪分解作用により脂肪が分解され脂肪が減少します(ただ、分解された脂肪(遊離脂肪酸)は使われないとまた脂肪に戻ってしまいますので、有酸素運動によって燃焼させることで脂肪減少効果はより強く現れることになります)。食欲抑制効果で摂取カロリーが減少します。以上の働きで、成長ホルモンは肥満改善効果(痩せる効果)を示すと考えられます。

なお、上に述べましたように、成長ホルモンの働きを強く出すには有酸素運動は欠かせません。それによってより強く成長ホルモンの痩せる効果を実感できるでしょう。

②アディポネクチンの痩せる働き

アディポネクチンは脂肪細胞から分泌されるホルモン(善玉ホルモン)で、筋肉や肝臓の細胞が脂肪を燃焼するのを助け、肥満、糖尿病、動脈硬化などを防ぎ、メタボリックシンドロームを抑える働きがあるといわれています。ところが肥満、特に腹部肥満の人でアディポネクチンが減少し、これが肥満(腹部肥満)によるメタボリックシンドロームの大きな原因の一つであることが示されてきています。そのためこれを増やすことで肥満やメタボリックシンドロームの改善が期待できます。

③GLP-1の痩せる働き

GLP-1は、食事摂取に反応して消化管の上皮細胞から分泌されるペプチドホルモンであり、血糖値に依存してインシュリン分泌を増強させ、肝臓や末梢の筋肉、脂肪組織への糖の取り込みを促進させます。一方、GLP-1は、胃から腸に食べ物が移行するのを遅くして食べ物が吸収されるのを遅くする作用と、食欲を抑える作用があり、これらの作用によって肥満を抑え、体重を減少させます。

④アルギニンのその他の痩せる働き

アルギニンは、褐色脂肪組織を増やします。アルギニンは、体内で一酸化窒素になり、白色脂肪細胞を褐色脂肪細胞に変化させる可能性が示されています(脂肪組織には2種類あって、白色脂肪組織は脂肪を貯めこみますが、褐色脂肪組織は脂肪を燃焼させます。そのため、褐色脂肪組織を多く持っている人は肥りにくいといわれています)。また、アルギニンは、脂肪組織での脂肪やブドウ糖の酸化(燃焼)に関係するさまざまな遺伝子の発現を高めます。これらの結果、アルギニンはエネルギーの消費を促進し、脂肪蓄積を減らし肥満を改善するものと考えられます。

●アルギニンは、特別なダイエットや運動をしなくても、強力な抗肥満作用(体重減少、脂肪減少、腹囲減少など)を示しました(上図参照)。

●アルギニンの抗肥満作用は、現在抗肥満薬の中で最強と考えられているセマグルチドより強いと考えられることから、アルギニンは現在最強の抗肥満成分と考えられます。

●アルギニンは脂肪を減少させ、抗肥満効果を示します。

●アルギニンによる体重の減少分はほとんどが脂肪で、他の部分(筋肉など)の減少はほとんどありませんでした。このことから、アルギニンによって痩せても、その後のリバウンドやプロポーションの崩れの心配は少ないと考えられました。

●アルギニンには、他の成分(タンパク質など)より、脂肪を優先的に消費するようにする働きがあるものと考えられました(より強力な抗肥満効果を示します)。

●アルギニンは、摂取し続けることで、脂肪を強力に減少させ続けることが期待されます。

●アルギニンは褐色脂肪組織を増やし(新しいメカニズム)、エネルギー消費のプロセスを促進することで、エネルギーの消費を増やし、脂肪を減少させて抗肥満効果を示すと考えられます。

●アルギニンはダイエット時に起こり易い肌荒れ、疲れやすい、何もやる気が起こらない、骨が弱くなる(骨粗しょう症の危険)などの健康障害を防ぐことが期待されます。

●アルギニンのこれらの働きには、一酸化窒素、成長ホルモン、アディポネクチン、GLP-1、PYYなどのホルモンが関係していることが考えられています。

●このような画期的な働きをするダイエット成分はアルギニンが初めてと考えられます。

●アルギニンはアミノ酸で、体に必要な体の成分のため、安全性に問題はないと考えられ、安心して摂取できます。実際数多くの臨床試験でアルギニンによると考えられる副作用はほとんどありませんでした(Shao A et al., Risk assessment for the amino acids taurine, L-glutamine and L-arginine. Regul Toxicol Pharmacol, 50, 376 (2008))。

●

●アルギニンを飲むだけで痩せたい人

アルギニンはこれまでのデータ〔下記データ(3.アルギニンの肥満改善効果のデータ)〕から見て、特にダイエットや運動をしなくても肥満を改善することが期待できます。実際、肥満気味な人や肥満した人にアルギニン(1日6g程度)を摂取させますと、2週間で2.6kgの体重と2.0kgの脂肪を減少させました。一方、除脂肪体重(脂肪を除いた筋肉や骨などの重さ)は減少させませんでした。また、肥満した人にアルギニン(1日6g程度)を2ヶ月間摂取させますと8.3kgの体重と7.2cmの腹囲の減少が見られました。

どのくらい体重や脂肪を減らすか(肥満を改善するか)については、体質の違い(個体差)、ライフスタイルの違い、アルギニンの摂取量や飲み方、飲む期間などによって変わると考えられますので、先ず各自アルギニンを飲んで試してみてください。なお、一番問題なのはアルギニンを飲んでいるからと安心して余計食べることです。これでは痩せるどころかかえって肥ってしまうことになりかねません。やはり、確実に痩せるには、アルギニンを飲むだけでなく、ライフスタイルを健全に保つことです(食べ過ぎない、飲みすぎない、適度な運動を行う、ストレスをためないなど)。

●おすすめしたいアルギニンサプリメント

以上お示ししましたように、強力な抗肥満作用を示すには、アルギニンを1日6g程度摂取する必要がありますが、これは量的に結構多いですよね。そこで、最近開発された「進化型・次世代型スーパーアルギニンサプリメント」をおすすめします。本品は、アルギニンの重大な問題点を克服し、飲んで直ぐに働き、超強力(アルギニンの6~8倍程度以上の強さ。つまり、「進化型・次世代型スーパーアルギニンサプリメント」のアルギニンを1g摂取すると、通常市販されているアルギニン6~8g程度以上の働きが期待できます)、超持続(アルギニンの2倍程度)で、長期間(3ヶ月程度以上)強力な働きが期待できるため、アルギニンの摂取量も6~8分の1程度(例えば、体重60kgの人で1日に1g程度のアルギニン)で良いと考えられます(「進化型・次世代型スーパーアルギニンサプリメント」について詳しくは「進化型・次世代型「スーパーアルギニンサプリメント」の開発 ーアルギニンの問題点とその克服ー」をご覧ください)。

◎アルギニンを摂取する場合の注意点

これについては『アルギニンサプリメントの正しい選び方』をご覧ください。

3.アルギニンの肥満改善効果のデータ(文献)

肥満ラット(Zucker diabetic fatty rat※)に10週間アルギニンを水に溶かして飲ませました。ラットの体重は、アルギニンを飲ませ続けたとき、4、7、10週目に、アルギニンを飲ませなかった場合に比べ、それぞれ6、10、16%減少しました。アルギニン摂取(10週間)によって腹部脂肪重量は45%減少し、血液中のブドウ糖(血糖値)、中性脂肪、および脂肪酸(FFA)はそれぞれ25%、23%、および27%低下しました。アルギニンの摂取(10週間)によって、脂肪組織の脂肪分解が22~24%増加し、ブドウ糖と脂肪酸(オクタノエート)の酸化(燃焼)がそれぞれ34~36%および40~43%増加しました。

アルギニンの摂取(10週間)によって、脂肪組織での脂肪やブドウ糖の酸化(燃焼)に関係するさまざまな遺伝子(NOS-1、HO-3、AMPKK、PGC-1α)の発現が上昇しました。

これらの結果から、アルギニンは脂肪組織での脂肪分解や脂肪やブドウ糖の酸化(燃焼)を促進することで、脂肪(特に腹部脂肪)を減少させ、肥満(特に腹部肥満)を改善することが明らかにされました。

※Zucker diabetic fatty rat:遺伝的に食欲を抑制するホルモン(レプチン)の働きが悪く、過食(食べ過ぎ)によって肥満し2型糖尿病にもなります。ヒトの肥満、肥満2型糖尿病、メタボリックシンドロームなどのモデルとして使われ、医薬品やサプリメントなどが肥満、肥満2型糖尿病、メタボリックシンドロームなどに効果があるかどうかの試験などに使われます。

本文献は、肥満ラットで、アルギニンは、脂肪組織での脂肪分解や脂肪やブドウ糖の酸化(燃焼)を促進することで、体脂肪(特に腹部脂肪)や体重を大幅に減らすことを示しました。このことは、アルギニンが人においても体脂肪(特に腹部脂肪)や体重を減らすことが期待できることを示しています。アルギニンは、さらに、血糖値や血中の中性脂肪も減少させたことから、高血糖や高脂血症も改善することが期待されます。これらのことからアルギニンは肥満の改善だけでなくメタボリックシンドロームの改善にも大変有用であることが期待されます。アルギニンは生体成分(体に必要なアミノ酸)であり、また、安全性が高く副作用の心配がほとんど無いため安心して摂取できます。

2)Jobgenらは、アルギニンが、カロリーのとりすぎで肥満になることを防ぐことを明らかにしました(J Nutr, 139: 230-237, 2009.)

ラット(SD rat※)に15週間高脂肪食を食べさせました。その結果、低脂肪食を食べさせたラットに比べて体重は18%増加し、脂肪(白色脂肪※※)は74%増加しました。次いで、このラットに12週間アルギニンを飲ませました。その結果、アルギニンを飲ませなかったラットでは12週間でさらに脂肪(白色脂肪)が98%増加しましたが、アルギニンを飲ませたラットでは脂肪(白色脂肪)は35%しか増えませんでした。アルギニンを飲ませたグループでは、飲ませなかったグループに比べ、白色脂肪の増加が64%減少しました。一方、筋肉量(ヒラメ筋)や褐色脂肪※※はそれぞれ13%および34%増加しました(体重に対する重量比)。その結果、アルギニンを飲ませることで、高脂肪食を食べさせたことによるラットにおける脂肪の増加分はほぼ完全に抑制され、高脂肪食を食べさせたラットと低脂肪食を食べさせたラットの脂肪率(体重に対する重量比)はほとんど同じでした。

一方、低脂肪食を食べさせたラットにおいても、アルギニンの摂取は体重や脂肪の増加を抑制し(それぞれ68%および65%抑制)、筋肉量(ヒラメ筋)や褐色脂肪※※をそれぞれ15%および32%増加しました(体重に対する重量比)。

また、アルギニンを飲ませたラット(低脂肪食または高脂肪食を食べさせたラット)では、アルギニンを飲ませないラットに比べ、血液中のブドウ糖(血糖値)および中性脂肪が低下しました。さらに、アルギニンの摂取は、低脂肪食または高脂肪食を食べさせたラットにおいて、ブドウ糖負荷試験における耐糖能をを改善しました。

このように、アルギニンは、肥満の状態であっても、そうでない場合であっても、体重や脂肪の増加を抑制し、筋肉や褐色脂肪の割合を増加させました。また、血糖値や中性脂肪を低下させ、耐糖能を改善しました。

※SD rat:普通のラットです。通常の人と同じように、普通の食事では肥満になりませんが、高カロリーの食事を食べ続けると肥満になります。

※※脂肪:脂肪には白色脂肪と褐色脂肪がありますが、白色脂肪が脂肪の大部分を占めます。白色脂肪は、脂肪をエネルギーとして蓄える、いわば脂の貯蔵庫ですが、その過剰な増加は肥満の原因となります。一方、褐色脂肪は逆にそれを分解して熱にする脂の燃焼組織なので、その働きによって肥満を改善します。

3)Lucottiらは、アルギニンが肥満した人の体脂肪と腹部肥満を減らし肥満を改善することを示しました( Am J Physiol Endocrinol Metab, 291: E906 - E912, 2006)

上記の文献にありますように、すでにFuらは、アルギニンが肥満ラット(Zucker diabetic fatty rat※)の体脂肪と体重を減少させることを示しました(J Nutr, 135: 714-721, 2005)。本文献では、Lucottiらは、アルギニンが肥満した人で体脂肪とウェスト周囲径(腹部肥満)を減らし肥満を改善することを示しました。すなわち、アルギニンは動物のみならず人でも肥満を改善することが明らかとなりました。

肥満した患者(33人、2型糖尿病を併発)を21日間の低カロリー食(1日1,000kcal)と運動療法(1日1時間半の運動を週に5日)の試験に参加させました。これらの患者は2つのグループに分けられ、一方には1日8.3gのアルギニンを摂取させました(16人:女性12人、男性4人)(アルギニングループ)。また、他方にはプラセボ(アルギニンが入ってない偽薬)を摂取させました(17人:女性13人、男性4人)(プラセボグループ)。試験は二重盲検法※1によって行われました。試験期間中これらの患者には副作用はありませんでした。

その結果、低カロリー食と運動療法(プラセボグループ)によって体重(3.7kg減少)および体脂肪量(2.1kg減少)は明らかに(統計的に有意に)低下し肥満が改善されました。

一方、低カロリー食と運動療法に加え、アルギニンを1日8.3g毎日摂取させると(アルギニングループ)、低カロリー食と運動療法(プラセボグループ)の場合に比べ体重の減少量はほぼ同程度かやや少なかったですが(3kg減少)、体脂肪量(3kg減少)やウエスト周囲径(8.3cm減少)〔プラセボグループの場合のウエスト周囲径の減少量は3.2cm〕はさらに大きく減少し(統計的に有意に)肥満はさらに改善されました。

プラセボグループの場合、体重の減少量(3.7kg減少)のうち体脂肪の減少分は57%(2.1kg減少)でしたが、アルギニングループでは体重減少(3kg減少)のほぼ全量(3kg減少)が体脂肪の減少によるものでした。このことは低カロリー食と運動療法だけの場合(プラセボグループ)脂肪だけでなく脂肪以外(主に筋肉)の部分も減少しますが、低カロリー食と運動療法に加えアルギニンを摂取すると(アルギニングループ)脂肪だけがほぼ特異的に減少することを示しています。

また、アルギニングループではアディポネクチン※2が40%増加(統計的に有意)していましたが、プラセボグループではほとんど変化はありませんでした。

このように、アルギニンは肥満した人で体脂肪やウエスト周囲径(腹部肥満)を減少させて肥満を改善しました。また、肥満を防ぐ働きがあるアディポネクチン※2を増やしました。

※1:二重盲検法:医薬品やある成分の効果を正しく判定するための統計的手法です。プラセボ(効果が無い偽薬)によるプラセボ効果(思い込み効果)を除くために、医者にも患者にもどちらが効果のある「被験薬」で、どちらが効果の無い「プラセボ」であるか、分からないようにして、治験(臨床試験)を進める方法です。医薬品やある成分をプラセボ(効果が無い偽薬)と同時に投与してその効果を判定します。医薬品やある成分の効果が、プラセボの効果よりも統計的に明らかに(有意に)高ければ医薬品やある成分は正しく効果があるということになります。

※2:アディポネクチン:アディポネクチンは脂肪細胞から分泌されるホルモン(善玉ホルモン)で、筋肉や肝臓の細胞が脂肪を燃焼するのを助け、肥満、糖尿病、動脈硬化などを防ぎ、メタボリックシンドロームを抑える働きがあるといわれています。ところが肥満、特に腹部肥満の人でアディポネクチンが減少し、これが肥満(腹部肥満)によるメタボリックシンドロームの大きな原因の一つであることが示されてきています。そのためこれを増やすことで肥満やメタボリックシンドロームの改善が期待できます。(参考文献:J Clin Invest, 116: 1784-1792, 2006など)

肥満はスタイル上の問題だけでなく、糖尿病、高血圧、高尿酸血症、動脈硬化症、脂肪肝、変形性膝関節症、睡眠時無呼吸症候群、がんなどになる危険性が大きく高まります。また、腹部脂肪の増加はメタボリックシンドローム(高脂血症や高血圧、高血糖など動脈硬化性疾患の発症リスクを高める疾患)のリスクを高めます。このように、肥満、特に腹部肥満はスタイル面だけでなく、動脈硬化性疾患(心筋梗塞、脳梗塞など致死性の病気を引き起こします)の大きな原因となることから、早急に改善する必要があります。

肥満の改善(体脂肪の減少)を行うための最も確実な方法は、摂取カロリーを抑え〔低カロリー食(ダイエット)〕、運動によって余分なカロリーを消費することですが、現実にはなかなか体重は減らないのが実情です。そこでサプリメントなどでダイエットと運動の効果を高めて肥満を改善しようといろいろ試みられていますが、本当に効果があるのかどうかを示すエビデンス(医学的な証拠)が示されているものはほとんどないのが現状です(動物では効果があっても人での効果が示されたものはほとんどありません)。

4)Montiらは、アルギニンが肥満傾向~肥満した人の体重や体脂肪を減らし肥満を改善することを示しました( Metabolism, 62, 255 (2013))

肥満傾向~肥満した被験者(15人、男8名、女7名。平均年齢63歳)に6.6gのアルギニンまたはプラセボを2週間摂取させました(ランダム化プラセボ対照二重盲検クロスオーバー試験)。試験期間中これらの被験者には副作用は報告されませんでした。

その結果、アルギニンの摂取によって体重は2.6kg減少し、体脂肪量は2.0kg減少しました(下図参照)。この結果はプラセボ(体重は1.4kg減少、体脂肪は0.70kg減少)に比べ、明らかに(統計的に有意に)減少し、肥満が改善されました。

一方、除脂肪体重には変化はありませんでした。

これらの結果は、アルギニンが、経口摂取によって、体重と体脂肪を減少させるが、除脂肪体重には影響しないことを示しています。

その結果、アルギニンの摂取によって体重は8.3kg減少し、腹囲は7.2cm減少しました(下図参照)。この結果はプラセボ(体重は0.2kg減少、腹囲は0.3cm減少)に比べ、明らかに(統計的に有意に)減少し、肥満が改善されました。

これらの結果は、アルギニンが、経口摂取によって、体重と腹囲を減少させることを示しています。

最近(2023年3月27日)、GLP-1受容体作動薬セマグルチド(ノボノルディスクファーマ株式会社)が、厚生労働省によって肥満症の治療薬として承認されました。GLP-1受容体作動薬とは、GLP-1と同じ働きをする薬剤のことで、胃からの食物の排出を遅らせることで満腹感を誘発したり食欲を抑制することで体重を減少させ肥満を改善します。セマグルチドの体重減少作用はかなり強力で、これまでの肥満治療薬の中で最強ではないかといわれています(Ghusnら,JAMA Network Open, 5, e2231982 (2022))。セマグルチドは、肥満傾向または肥満の被験者に皮下投与したとき、3ヶ月間で体重が6.7kg(5.9%)減少しました(下図参照)。しかしながら、副作用が50%近く出現しました(6か月間投与で)。

一方、アルギニンは、経口摂取で、2ヶ月間で体重が8.3kg(8.9%)減少しました(下図参照)。しかも副作用はほとんど報告されませんでした。

このように、アルギニンは、肥満治療薬のなかで最も強いと考えられているセマグルチドより強い体重減少作用を示すと考えられます。しかも経口摂取ができ、健康障害もほとんどないと考えられます。このようにアルギニンの体重減少作用が強いのは、GLP-1作用を示すとともに、上図(図.アルギニンの抗肥満作用のメカニズム)に示したような様々な作用を併せ持つためと考えられます。

図.アルギニンの体重、体脂肪、および腹囲減少作用

肥満・2型糖尿病モデルマウス(雄)(C57BL/6)を用いて試験が行われました。C57BL/6は高脂肪食を食べさせると肥満、高血糖、高インシュリン血症を引き起こしますので、ヒトの肥満や2型糖尿病のモデルとして広く使われています。

通常食を食べさせて肥満していないマウスと、高脂肪食を食べさせて肥満したマウスを用いてアルギニンの効果を検討しました。

マウスには生理食塩水またはアルギニンを経口投与し、その後ブドウ糖負荷試験も行いました。その結果、肥満していないマウスにおいて、アルギニンの投与はGLP-1の血中濃度を明らかに増加させました(アルギニン投与後15分で2.3倍の増加)。また、肥満したマウスでも同様に明らかに増加しました(アルギニン投与後15分で2.8倍の増加。生理食塩水の投与ではほとんど増加せず)。アルギニン投与後のGLP-1の量はブドウ糖負荷によってさらに増加しました(ブドウ糖負荷後15分で5倍の増加)。

以上の結果から、アルギニン(経口投与)は、摂食抑制ホルモンであるGLP-1を増やすことが明らかとなり、アルギニンの肥満改善効果にGLP-1が関与している可能性が示されました。

以上のことから、アルギニンは、食後のGLP-1とPYYの分泌を促進し、摂食量(特に脂肪の)を抑制することが期待できます。

※:GLP1は主に下部小腸に存在するL細胞というところから分泌されるホルモン(ペプチド)です。GLP-1は、胃から腸に食べ物が移行するのを遅くして食べ物が吸収されるのを遅くする作用と、食欲を抑えることで肥満を抑えます。

※※:PYYは主に下部腸管と直腸のL細胞から分泌される食欲を抑えるホルモン(ペプチド)です。肥満者ではPYYの血中濃度や食後の分泌増加が少なく、これが肥満者の食べ過ぎに関係していると考えられています〔つまり、PYYは食欲を調節(抑制)して食べ過ぎを防いでいると考えられます。そのため、PYYの分泌が少ない肥満者では食欲の調節(抑制)が効かず、食べ過ぎることで肥満になると考えられます〕。PYYを人に注射しますと、食事の摂取量が約30%抑制されることが示されています(日内会誌 100:928~933. 2011)。

アルギニンは体重減少作用、特に脂肪だけを特異的に減少させ、筋肉は減少させないという理想的な肥満改善作用(痩せる作用)を示しますが、その働きはこれまでアルギニンの一酸化窒素、成長ホルモン、およびアディポネクチン増加作用によるものと考えられてきました。

しかし、上記文献で示されたように、アルギニンにはさらに摂食抑制ホルモンとして今話題のGLP-1やPYYも増やすことが明らかとなりました。

(GLP-1の一般向け話題として、たけしの「みんなの家庭の医学」(http://www.asahi.co.jp/hospital/onair/130730.html)があります。またその番組の内容を詳しく書いたサイト(http://www.youtube.com/watch?v=mXWUA7IIImwやhttp://currentdiary.seesaa.net/article/370699847.htmlなど)があります。参考にしてください)。

太りぎみなのとお肌の衰えが気になっていたので飲み始めました(進化型「スーパーアルギニンサプリメント」)。すごく飲みやすくて美味しいです。特にダイエットはしてませんが飲み始めて3ヶ月位で6㎏やせました(^o^)。今は44㎏を維持してます。食べたいものを食べ飲みたいものを飲んでますが。また冷え性だったのが暑がりになりました。体脂肪が燃えてるな~て実感してます。またまた嬉しいことにお肌に張りが出てつるつるになりました。感謝感謝です。ずっと飲み続けます。

②30代男性(兵庫県、K様)

これまでアルギニンの摂取を7ヶ月間続けてきましたが、現在までの変化をご連絡します。就寝前に4gから5gを飲んでいます。腹部脂肪の激減と体重低下(-3Kg)。アルギニンを飲み始めて3ヶ月ぐらいから腹部脂肪が急激に落ちました。ウエスト78cmから、68cmになり、ジーパンが32イ ンチできつかったのに、31インチでぶかぶかになり、30インチのものをかいました。1年前から、ス ポーツジムにかよってウエートトレーニングもしているので、筋肉は落ちていないのと思うのですが、ちょっと心配で食べる量を増やしてもウエストはどんどん減るので、食べるのを増や すのはやめました。もともとあまり食べない方ですし、カロリー制限したほうが長生きで きるみたいですから。胸囲は昨年からのトレーニングの成果もあり、93cmから101cmに増えました。

体重は、30代になってから、3kg増えた分が落ちて67kgになりました。身長182cmなので、70kg以上あったほうがよいかな と思ったこともありましたが、20代前半でいくら鍛えても67kgは超えなかったのでそれがベストなのかも知れません。

したがって、プロポーションとしては、20代前半の時とほぼ同等になりました。

ホームページ更新情報

『代表者ごあいさつ』を更新しました。

『アルギニンは、糖尿病と糖尿病合併症の両方を予防・改善する画期的成分です!』を更新しました。

ホームページ更新情報

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

営業時間:平日9:00~18:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます)

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ご注意(重要)

本ホームページご利用に当たってのご注意

◎ご利用にあたって

本ホームページにおける「アルギニンの働き」を利用されるにあたり、専門家(医師、看護師、薬剤師)にご相談されることを強くお勧めします(弊社薬剤師または看護師にご気軽にご相談ください。)。

◎本ホームページの目的および引用データについて

本ホームページは、世界的に発表されたアルギニンの最新文献をもとに、アルギニンの最新情報をお届けするものです。そのためそれらのデータに関する最終責任は該文献著者に存在します(引用文献として示してあります)。データに関する疑義は弊社または該文献著者にお問い合わせください。